아인슈타인 방정식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

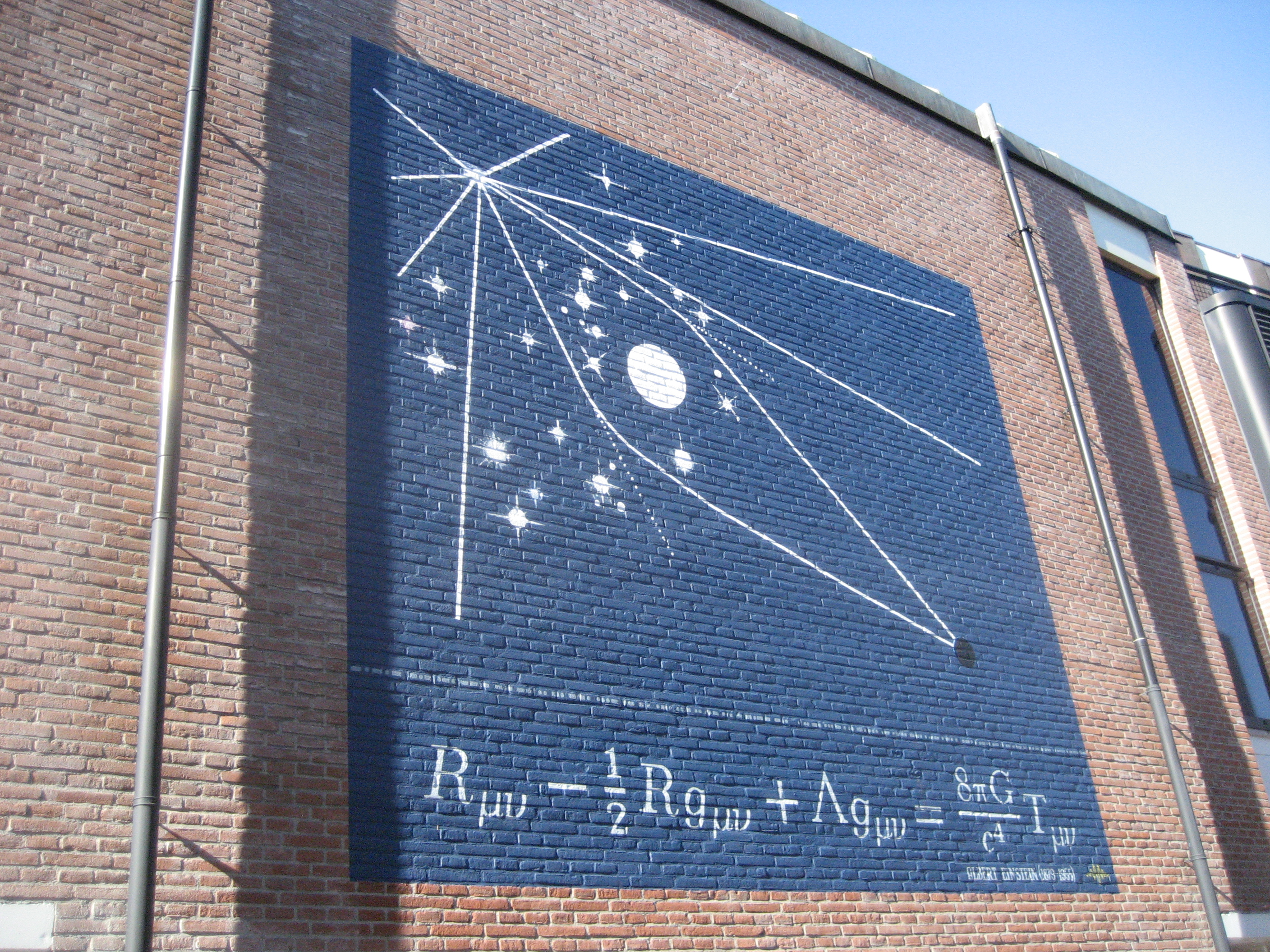

아인슈타인 방정식은 알베르트 아인슈타인이 제시한 일반 상대성 이론의 핵심 방정식으로, 시공간의 기하학(중력)과 물질의 분포 사이의 관계를 설명한다. 이 방정식은 1915년 완성되었으며, 에너지-운동량 텐서와 아인슈타인 텐서, 우주 상수를 포함하는 형태로 표현된다. 아인슈타인 방정식은 뉴턴의 중력 법칙을 일반화하며, 블랙홀과 우주론 연구에 중요한 역할을 한다.

아인슈타인은 중력을 특수 상대성 이론에 맞게 재구축하려던 중, 1907년 좌표계를 가속시키면 중력장을 얻을 수 있다는 등가 원리를 제시하고, 모든 운동 상태의 좌표계에서 물리 법칙을 동일하게 기술할 수 있다는 일반 상대성 원리를 제시하였다.

아인슈타인 방정식은 다음과 같이 표현된다.

2. 역사

1912년에는 특수 상대성 이론에 근거해 원운동 좌표계에서 유클리드 기하학이 성립하지 않는다는 사실을 알아내고, 일반 공변 원리(일반 공변성)를 제시하였다. 이후 마르셀 그로스만의 도움을 받아 미분 기하학을 공부하고, 민코프스키의 4차원 시공간을 일반화하여 물리량들을 텐서로 재정의하고 텐서 방정식을 구축하여 1913년 일반 상대성 이론의 초안(entwurf)으로 발표하였다.[28]

초안 논문에서는 에너지-운동량 텐서가 계량 텐서로 정의된 중력장을 결정한다는 아인슈타인 방정식의 기본 개념을 설명하였다. 하지만, 당시 아인슈타인은 미분 기하학에 대한 물리적 해석이 미숙하여 일반 공변성을 만족시키는 중력장 방정식이 불가능하다고 여겨 선형 변환에만 공변적인 방정식을 취하였다.

1915년 11월, 미분 기하학에 대한 이해가 성숙하면서 방정식의 형식적 오류를 발견한 아인슈타인은 기존 방정식을 폐기하고 일반 공변성을 만족시키는 현재의 방정식으로 바꾸었다.[29] 이 방정식은 뉴턴의 만유인력의 법칙을 유도하고, 위르뱅 르베리에가 1859년 제시한 수성의 근일점 이동 문제를 해결한다는 것을 보였다.[30] 다비트 힐베르트[31]도 독립적으로 같은 형태의 방정식을 제시하였다.

1917년, 아인슈타인은 일반 상대론으로 우주론을 전개한 논문에서 우주 상수를 도입하면서 방정식을 최종적으로 일반화하였다.[32]

2. 1. 아인슈타인의 초기 연구 (1907-1915)

1907년, 아인슈타인은 좌표계를 가속시키면 중력장을 얻을 수 있다는 등가 원리를 제시하였으며, 이와 관련하여 모든 운동 상태의 좌표계에서 물리 법칙을 동일하게 기술할 수 있다는 일반 상대성 원리를 제시하였다.

1912년, 아인슈타인은 특수 상대성 이론에 근거해 원운동 좌표계에서 유클리드 기하학이 성립하지 않는다는 사실을 알아냈다. 이에 따라 특정 운동 상태의 좌표계를 정의하기 어려워지자 모든 좌표계에서 물리 법칙이 동일하다는 일반 공변 원리(일반 공변성)를 제시하였다. 아인슈타인은 대학 동기였던 수학자 마르셀 그로스만의 도움을 받아 미분 기하학을 공부하고, 일반 공변성을 실현시키기 위해 민코프스키의 4차원 시공간을 일반화하여 물리량들을 텐서로 재정의하고 이들을 이용한 텐서 방정식을 구축하였다. 그 결과는 1913년 일반 상대성 이론의 초안(entwurf)으로 발표되었다.[28]

에너지-운동량 텐서가 계량 텐서로 정의된 중력장을 결정한다는 아인슈타인 방정식의 기본 개념은 이미 초안 논문에서 잘 설명되어 있다. 계량 텐서는 시공간의 기하학을 결정할 뿐 아니라, 그 성분은 시공간의 각 점 근방에서 좌표계가 어떻게 놓여 있는지를 말해준다. 따라서 계량 텐서를 통해 물질 과정에 대한 중력장의 영향을 표현하고, 거꾸로 물질이 계량 텐서를 결정하는 방정식은 중력장 방정식이 된다. 다만, 당시 아인슈타인은 미분 기하학에 대한 물리적 해석이 미숙하여 일반 공변성을 만족시키는 중력장 방정식이 불가능하다 여기고 선형 변환에만 공변적인 방정식을 취하였다.

2년 뒤인 1915년 11월에 이르러 미분 기하학에 대한 이해가 성숙하면서 방정식의 형식적 오류를 발견한 아인슈타인은 기존 중력장 방정식을 폐기하고, 일반 공변성을 만족시키는 현재의 방정식으로 바꾸었다.[29] 아인슈타인은 이 방정식이 실제로 뉴턴의 만유인력의 법칙을 유도하고, 위르뱅 르베리에가 1859년 제시한 수성의 근일점 이동 문제를 잘 해결한다는 것을 보였다.[30] 한편, 비슷한 시기에 다비트 힐베르트[31]도 독립적으로 같은 형태의 방정식을 제시하였다. 힐베르트는 아인슈타인-힐베르트 작용을 이용하였다.

2. 2. 힐베르트의 기여

다비트 힐베르트[31]는 아인슈타인과 거의 동시에 아인슈타인-힐베르트 작용을 이용하여 독립적으로 같은 형태의 방정식을 제시하였다.

2. 3. 우주 상수의 도입 (1917)

아인슈타인 방정식은 1917년 아인슈타인이 일반 상대론으로 우주론을 전개한 논문에서 우주 상수를 도입하면서 최종적으로 일반화되었다.[32]

아인슈타인 장 방정식

에서 우주 상수 를 포함하는 항은 아인슈타인이 처음 방정식을 발표했을 때에는 없었다. 아인슈타인은 이후 이 항을 추가하여 팽창하거나 수축하지 않는 우주를 만들려고 했다. 이 시도는 다음과 같은 이유로 실패했다.

그 후 아인슈타인은 를 포기하면서, 조지 가모프에게 "우주 상수를 도입한 것은 그의 인생에서 가장 큰 실수였다"고 말했다.[13]

이 항을 포함한다고 해서 모순이 생기는 것은 아니다. 수년 동안 우주 상수는 거의 보편적으로 0으로 가정되었다. 최근의 천문학적 관측은 우주의 가속 팽창을 보여주었으며, 이를 설명하기 위해서는 의 양의 값이 필요하다.[14][15] 우주 상수의 효과는 은하 규모 이하에서는 무시할 수 있다.

아인슈타인은 우주 상수를 독립적인 매개변수로 생각했지만, 장 방정식에서 이 항은 대수적으로 다른 쪽으로 옮겨져 응력-에너지 텐서의 일부로 통합될 수도 있다.

이 텐서는 고정된 상수이고, 다음 식으로 주어지는 진공 상태의 에너지 밀도 와 등방성 압력 을 설명한다.

여기서 는 SI 단위 m를 가지며, 는 위와 같이 정의된다고 가정한다.

따라서 우주 상수의 존재는 진공 에너지와 반대 부호의 압력의 존재와 동등하다. 이로 인해 일반 상대성 이론에서 "우주 상수"와 "진공 에너지"라는 용어가 상호 교환적으로 사용되고 있다.

아인슈타인의 1916년 원본 논문에는 포함되지 않았으며, 아인슈타인 방정식은 형태로 쓰여 있었다. 아인슈타인은 1917년 논문에서 방정식에 "우주 항"을 더하여 형태로 고쳐 썼다. 는 우주 상수를 나타낸다. 우주 항은, 양 또는 음의 부호에 따라 중력에 대한 반중력(만유 인력)으로 기능한다.

아인슈타인이 이 항을 도입한 이유에 대해서는 여러 설이 있지만, 일반적으로 유명한 것은 그 자신이 믿는 정지 우주 모델을 실현하기 위해서라는 설이다. 1917년 논문의 우주 모델은 중력과 우주 항에 의한 반중력이 균형을 이루는 정지 우주였다. 당시, 우주 팽창은 발견되지 않았다. 그러나 이 모델은 불안정하며, 약간의 섭동으로 팽창 또는 수축으로 전환되는(정지 우주가 되지 않는) 성질을 가지고 있다는 것이 후에 알렉산드르 프리드만에 의해 제시되었다.

1929년에 허블이 우주의 팽창을 관측적으로 나타낸 후, 1931년에는 아인슈타인 자신에 의해 "인생 최대의 실수"로 삭제되었다.[25] 하지만, 최근 우주 인플레이션 이론이나 입자물리학과의 관련 속에서, 우주 항(에 상당하는 척력)을 다시 도입하여 생각하는 것이 일반적으로 이루어지고 있으며, 오히려 중요한 의미를 부여하는 경우가 있다. 관측적 우주론에서, 우주 팽창을 가속시키고 있는 수수께끼의 에너지로서, 암흑 에너지가 제안되고 있다. 암흑 에너지는 방정식상으로는 우주 항이다.

3. 수학적 표현

:

여기서 는 아인슈타인 텐서, 는 에너지-운동량 텐서, 는 아인슈타인 중력 상수이다.

아인슈타인 텐서는 리치 텐서 와 리치 스칼라 에 대하여 다음과 같이 정의된다.

:

이는 계량 텐서 와 그 일계, 이계 미분에만 의존하는 대칭 텐서이다.

아인슈타인 중력 상수 는 중력 상수 와 진공에서의 광속 에 대하여 다음과 같다.

:

물질이 없는 진공 상태일 때, 아인슈타인 방정식의 기본형에서 시공간의 곡률은 이 된다. 일반적인 천체 문제에서는 기본 형태의 방정식으로도 충분하다.

아인슈타인 방정식은 우주 상수 (람다)를 포함하여 다음과 같이 쓸 수 있다.[4][1]

:

여기서 는 아인슈타인 텐서, 는 계량 텐서, 는 응력-에너지 텐서, 는 아인슈타인 중력 상수이다.

아인슈타인 텐서는 다음과 같이 정의된다.

:

여기서 는 리치 곡률 텐서, 는 스칼라 곡률이다. 이는 계량 텐서와 그 1차 및 2차 도함수에만 의존하는 대칭 2차 텐서이다.

'''아인슈타인 중력 상수'''는 다음과 같이 정의된다.[5][6]

:

여기서 뉴턴의 중력 상수이고 는 진공에서의 광속이다.

따라서 아인슈타인 장 방정식(EFE)은 다음과 같이 쓸 수도 있다.

:

표준 단위계에서, 각 항은 1/길이2의 단위를 갖는다.

아인슈타인 장 방정식(EFE)은 시공간의 곡률과 응력–에너지–운동량의 관계를 나타내는 방정식으로, 측지선 방정식[7]과 함께 일반 상대성 이론의 핵심을 이룬다.

EFE는 10개의 독립 성분을 갖는 대칭 4 × 4 텐서를 관련시키는 텐서 방정식이다. 네 개의 Bianchi 항등식과 좌표계 선택의 자유도(4개의 게이지 고정 자유도)를 고려하면, 독립적인 방정식의 수는 6개로 줄어든다.

아인슈타인 장 방정식은 처음에는 4차원 이론으로 공식화되었지만, 일부 이론가들은 n 차원으로 확장하여 연구하기도 한다.[8] 일반 상대성 이론 외부의 맥락에서도 여전히 아인슈타인 장 방정식으로 불린다. 진공 장 방정식(가 0)은 아인슈타인 다양체를 정의한다.

이 방정식은 10개의 결합된 비선형 쌍곡선-타원 편미분 방정식 시스템으로, 보기보다 복잡하다.[9]

계량 부호수, 리만 곡률 텐서, 아인슈타인 텐서의 정의에 따라 다양한 부호 규약이 존재한다. 이 문서에서는 《Gravitation》에서 채택한 LLSC(Landau-Lifshitz Space-like Convention, 1962) 를 따른다.[1]

3. 1. 기본형

아인슈타인 방정식의 가장 기본적인 형태는 다음과 같다.[4][1]

:

여기서 는 아인슈타인 텐서, 는 에너지-운동량 텐서이고, 는 아인슈타인 중력 상수이다.

아인슈타인 텐서는 리치 텐서 와 리치 스칼라 에 대하여

:

로 정의되며, 이는 계량 텐서 와 그 일계, 이계 미분에만 의존하는 대칭 텐서이다. 따라서 이 방정식은 의 10개의 성분을 결정한다.

아인슈타인 중력 상수 는 중력 상수 와 진공에서의 광속 에 대하여

:

이다.

물질이 없는 진공 상태일 때, 기본형 방정식에서 시공간의 곡률은 이 된다. 일반적인 천체 문제에서는 기본 형태의 방정식으로도 충분하다.

3. 2. 우주 상수 포함 형태

에너지-운동량 보존법칙을 위배하지 않으면서, 방정식의 좌변에 계량 텐서의 어떤 상수배를 더할 수 있다. 이 상수를 우주 상수라 하며, 표기는 (람다)이다.[33] 우주 상수 항이 포함되면 물질이 없는 진공 상태에서도 시공간에 곡률이 발생한다.

:

이는 통상적인 일반 상대론이 허용하는 가장 일반적인 아인슈타인 방정식이다. 이 상수의 값은 매우 작아 일반적인 천체 문제에서는 무시할 수 있고, 대개 우주론적 관점에서 중요하다.

우주 상수는 1917년 우주론 관련 문제를 해결하기 위해 아인슈타인이 처음 도입하였다.[33] 아인슈타인은 마흐 원리를 유지하고 우주의 정적 상태를 설명하려는 목적으로 도입하였지만 이후, 이 해가 만드는 평형 상태가 불안정하다는 것이 밝혀졌다. 일반적으로 아인슈타인 방정식은 완전한 정적 상태의 균일해를 허용하지 않는다. 하지만 대다수의 물리학자들은 우주 상수가 일반 상대론의 가장 일반화된 형태라 보고 아인슈타인의 의도와는 상관없이 방정식에 포함하여 다루었다. 이는 아인슈타인이 에드윈 허블의 관측 결과에 따라 우주 상수를 철회한 후에도 마찬가지였다.

현재 우주론에 따르면 우주 상수는 양수로 추정되며, 우주 상수의 값은 우주의 팽창 속도에 따라 추정이 가능하다. 우주 상수를 우변으로 넘기면

:

인데, 물질이 이상 유체라고 가정하면 우주 상수가 만드는 가상의 유체는

:

를 만족시킨다. 우주 상수가 양수라면, 이 물질의 압력은 음수이다.

한편, 양자 역학적으로 접근하자면 이는 영점 에너지 개념과 유사하므로 이것으로도 우주 상수의 값을 추정할 수 있다. 그러나 이 방식으로 예측되는 값은 관측 사실에 따라 추정한 값에 비해 약 1050 ~ 10120 배 정도 더 크다.

아인슈타인 장 방정식

:

에서 우주 상수 를 포함하는 항은 아인슈타인이 처음 방정식을 발표했을 때에는 없었다. 아인슈타인은 이후 이 항을 추가하여 팽창하거나 수축하지 않는 우주를 만들려고 했다. 이 시도는 다음과 같은 이유로 실패했다.

그 후 아인슈타인은 를 포기하면서, 조지 가모프에게 "우주 상수를 도입한 것은 그의 인생에서 가장 큰 실수였다"고 말했다.[13]

이 항을 포함한다고 해서 모순이 생기는 것은 아니다. 수년 동안 우주 상수는 거의 보편적으로 0으로 가정되었다. 최근의 천문학적 관측은 우주의 가속 팽창을 보여주었으며, 이를 설명하기 위해서는 의 양의 값이 필요하다.[14][15] 우주 상수의 효과는 은하 규모 이하에서는 무시할 수 없다.

아인슈타인은 우주 상수를 독립적인 매개변수로 생각했지만, 장 방정식에서 이 항은 대수적으로 다른 쪽으로 옮겨져 응력-에너지 텐서의 일부로 통합될 수도 있다.

:

이 텐서는 고정된 상수이고, 다음 식으로 주어지는 진공 상태의 에너지 밀도 와 등방성 압력 을 설명한다.

:

여기서 는 SI 단위 m를 가지며, 는 위와 같이 정의된다고 가정한다.

따라서 우주 상수의 존재는 진공 에너지와 반대 부호의 압력의 존재와 동등하다. 이로 인해 일반 상대성 이론에서 "우주 상수"와 "진공 에너지"라는 용어가 상호 교환적으로 사용되고 있다.

아인슈타인 방정식에서 좌변의 는 아인슈타인 텐서라고 불린다. 는 우주 상수이며, 이 항은 우주 항이라고 불린다. 는 리치 텐서, 는 스칼라 곡률이며, 둘 다 시공간의 계량 텐서 의 미분으로 쓰여지는 기하학량이다. 즉 아인슈타인 방정식은 계량에 대한 연립 편미분 방정식의 형태를 하고 있다. 우변의 는 에너지-운동량 텐서이다. 계수 는 아인슈타인 중력 상수라고 불리며, 뉴턴의 중력 상수 와 의 관계에 있다. (는 원주율, 는 광속)

아인슈타인 방정식의 양변은 4차원 2계 대칭 텐서이므로, 성분별로 분해하면 10개의 독립적인 방정식이 얻어진다.[24] 이 중 4개는 에너지 보존 법칙과 운동량 보존 법칙에 대응하는 것이며, 의 공간 성분과 관련된 나머지 6개의 방정식이 시공간의 운동 방정식에 해당한다. 이것들은 시간 미분 2계의 편미분 방정식 6개 (또는 시간 미분 1계의 편미분 방정식 12개)이지만, 좌표 선택의 자유도 (게이지의 자유도)가 4개, 보존 법칙을 만족시키면서 시간 발전을 하기 위한 구속 조건이 4개 있다고 생각하면, 진공 중이라도 1계의 미분 방정식 4개 (2계로 고치면 2개)의 자유도가 남는다. 이 자유도는 시공간의 왜곡을 주변에 파동으로 전달하는 「중력파」의 모드가 2개 있다는 것을 의미한다.

아인슈타인의 1916년 원본 논문에는 우주항이 포함되지 않았으며, 아인슈타인 방정식은 형태로 쓰여 있었다. 아인슈타인은 1917년 논문에서 방정식에 "우주 항"을 더하여 형태로 고쳐 썼다. 아인슈타인이 이 항을 도입한 이유는 일반적으로 그 자신이 믿는 정지 우주 모델을 실현하기 위해서였다고 알려져 있다. 1917년 논문의 우주 모델은 중력과 우주 항에 의한 반중력이 균형을 이루는 정지 우주였으나, 당시에는 우주 팽창이 발견되지 않았다. 그러나 이 모델은 불안정하며, 약간의 섭동으로 팽창 또는 수축으로 전환되는(정지 우주가 되지 않는) 성질을 가지고 있다는 것이 후에 알렉산드르 프리드만에 의해 제시되었다.

1929년에 허블이 우주의 팽창을 관측적으로 나타낸 후, 1931년에는 아인슈타인 자신에 의해 "인생 최대의 실수"로 삭제되었다.[25] 하지만, 최근 우주 인플레이션 이론이나 입자물리학과의 관련 속에서, 우주 항(에 상당하는 척력)을 다시 도입하여 생각하는 것이 일반적으로 이루어지고 있으며, 오히려 중요한 의미를 부여하는 경우가 있다. 관측적 우주론에서, 우주 팽창을 가속시키고 있는 수수께끼의 에너지로서, 암흑 에너지가 제안되고 있다. 암흑 에너지는 방정식상으로는 우주 항이다.

3. 3. 다른 형식

아인슈타인 방정식

:

의 대각합을 취하면

:

이다. 여기서 는 시공간의 차원이다. 따라서 아인슈타인 방정식을 다음과 같이 동등한 형태로 쓸 수 있다.

:

계량 텐서에 대한 대각합을 취하면 다음을 얻는다.

여기서 는 시공간 차원이다. 에 대해 풀고 이 값을 원래의 식에 대입하면 다음과 같은 "대각합 반전" 형태를 얻는다.

차원에서 이것은 다음과 같이 축약된다.

다시 대각합을 반전시키면 원래의 방정식을 복원한다. 대각합 반전 형태는 어떤 경우에 더 편리할 수 있다 (예를 들어, 약한 장의 극한에 관심이 있고 정확성을 크게 잃지 않고 오른쪽 식에서 을 민코프스키 계량으로 대체할 수 있는 경우).

3. 4. 부호 규약

계량 부호수, 리만 곡률 텐서, 아인슈타인 텐서의 정의에 따라 다양한 부호 규약이 존재한다. Misner, Thorne, Wheeler의 저서 《Gravitation》에 따르면, 아인슈타인 방정식의 부호를 표기하는 방법은 다음 세 가지 요소로 이루어진 부호 규약에 의해 결정된다.[1]

# 계량 부호수: (공간꼴/space-like, ) 혹은 (시간꼴/time-like, )

# 리만 곡률 텐서:

# 아인슈타인 텐서:

(2)와 (3)은 리치 텐서의 부호 로 호환된다.

이 문서에서는 《Gravitation》에서 채택한 LLSC(Landau-Lifshitz Space-like Convention, 1962) 를 따른다. 미스너, 손, 휠러(MTW)는 기존의 관례들을 분석하고 세 개의 부호([S1] [S2] [S3])에 따라 분류했다.[1]

세 번째 부호는 리치 텐서에 대한 관례 선택과 관련이 있다.

미스너, 손, 휠러는 로 분류되며, 와인버그(1972)는 , 피블스(1980)[10]와 에프스타티우 외(1990)[11]는 , 린들러(1977), 앳워터(1974), 콜린스 마틴 & 스콰이어스(1989)[12]와 피콕(1999)는 이다.

아인슈타인을 포함한 저자들은 리치 텐서에 대한 정의에서 다른 부호를 사용하여 우변의 상수가 음수가 되도록 했다.

여기에서 채택된 MTW 계량 부호 관례 대신 계량 부호 관례를 사용하면 이 두 버전 모두에서 우주 상수 항의 부호가 변경된다.

4. 이론적 특징

아인슈타인 방정식은 비앙키 항등식으로부터 유도되는 중요한 이론적 특징을 갖는다. 비앙키 항등식은 다음과 같다.

:

여기서 l = h = a로 놓고 축약을 수행하면,

:

이 된다. 이 식에 기본 계량 텐서 gj i영어를 곱하고, 계량 조건()을 이용하면,

:

을 얻는다. 여기서,

:

:

이므로, 위 식은 다음과 같이 정리된다.

:

따라서, 아인슈타인 텐서의 첨자를 하나 위로 올린

:

에 대해, 그 발산 는 0이 된다.[1]

:

4. 1. 에너지-운동량 보존법칙

아인슈타인 방정식은 에너지-운동량 보존 법칙과 일치한다. 즉,:

이다. 여기서 좌변(아인슈타인 텐서)은 미분 기하학에 따른 항등식이고, 우변(에너지-운동량 텐서)은 물리 법칙에 기반한 방정식이다. 이는 시공간과 물질의 상호 작용으로 인해 에너지-운동량 보존 법칙이 자연스럽게 유도됨을 의미한다.

일반 상대성 이론은 다음과 같이 표현되는 에너지-운동량의 국소 보존과 일치한다.

이 보존 법칙은 물리적 요구 사항이다. 아인슈타인은 자신의 장 방정식을 통해 일반 상대성 이론이 이 보존 조건과 일치하도록 보장했다.

4. 2. 비선형성

아인슈타인 방정식의 비선형성은 일반 상대성 이론을 다른 많은 기본적인 물리 이론들과 구별짓는 특징이다. 예를 들어, 맥스웰 방정식은 전기장과 자기장에서 선형적이며, 전하 및 전류 분포에 대해서도 선형성을 띈다(즉, 두 해의 합은 또 다른 해이다). 슈뢰딩거 방정식 역시 파동 함수에서 선형적이다.[1]4. 3. 대응 원리

아인슈타인 방정식은 중력장의 크기가 작고, 물질의 운동 속도가 광속에 비해 느린 상황에서는 뉴턴의 중력 법칙, 더 정확히는 중력장의 푸아송 방정식으로 근사된다.[24] 이는 아인슈타인 방정식이 고전적인 조건에서 뉴턴 법칙을 포함하도록 일반화된 중력장 방정식임을 보여준다.약한 장 근사와 느린 운동 근사를 모두 사용하면, 아인슈타인 방정식(EFE)은 뉴턴의 만유인력 법칙으로 귀결된다. 실제로 EFE에 나타나는 상수는 이 두 가지 근사를 통해 결정된다.

뉴턴 중력은 스칼라장 를 사용하여 표현할 수 있다. 이 스칼라장은 중력장 의 줄/킬로그램 단위의 중력 퍼텐셜이다. 중력에 대한 가우스 법칙을 참고하면,

:

여기서 는 질량 밀도이다. 자유 낙하하는 입자의 궤도는 다음을 만족한다.

:

텐서 표기법으로는 다음과 같다.

:

일반 상대성 이론에서, 이러한 방정식은 어떤 상수 에 대해 트레이스 반전된 형태의 아인슈타인 장 방정식으로 대체된다.

:

그리고 측지선 방정식

:

시험 입자의 속도가 대략 0이라고 가정하면,

:

따라서

:

그리고 메트릭과 그 도함수는 대략 정적이며 민코프스키 메트릭에서 벗어난 제곱은 무시할 수 있다고 가정한다. 이러한 단순화 가정을 측지선 방정식의 공간 성분에 적용하면

:

여기서 의 두 인수가 나누어졌다. 이것은 다음과 같은 경우 뉴턴의 대응 항목으로 축소된다.

:

가정에 의해 이고 시간(0) 도함수는 0이 된다. 그래서 다음으로 단순화된다.

:

이는 다음을 허용하여 만족된다.

:

아인슈타인 방정식으로 넘어가면 시간-시간 성분만 필요하다.

:

저속 및 정적 장 가정은 다음을 의미한다.

:

그래서

:

따라서

:

리치 텐서의 정의로부터

:

단순화 가정은 의 제곱을 시간 도함수와 함께 사라지게 한다.

:

위의 방정식을 결합하면,

:

이는 다음과 같은 경우 뉴턴의 장 방정식으로 축소된다.

:

이것은 다음과 같은 경우 발생한다.

:

4. 4. 해의 자유도

Einstein영어 방정식은 10개의 g영어μν를 결정하기 위한 10개의 방정식으로 보이지만, 아인슈타인 텐서의 공변 보존 성질 때문에 4개는 항등식이다.[1] 따라서 실제로는 g영어μν의 6개의 자유도만을 제한하고, 나머지 4개의 자유도는 방정식의 일반 공변성에 따른 좌표 선택의 자유도에 해당한다.[1] 즉, 물질 분포만으로는 해가 완전히 결정되지 않으며, 충분한 좌표 조건을 추가해야 한다.[1]비앙키 항등식(Bianchi identity)은 다음과 같다.

:

여기서 l = h = a로 놓고 축약을 수행하면 다음과 같다.

:

이 식에 기본 계량 텐서 gj i를 곱하면, 계량 조건(또는 리치 보조 정리) 으로부터 다음을 얻는다.

:

위 식의 각 항에 대해 다음이 성립한다.

:

:

따라서, 위 식으로부터 다음을 얻는다.

:

아인슈타인 텐서의 첨자를 하나 위로 올린 것을 다음과 같이 정의하면,

:

그 발산 에 대해 다음이 성립한다.

:[1]

5. 아인슈타인-힐베르트 작용

아인슈타인 방정식은 작용으로부터 변분법적으로 유도할 수 있다. 이 작용을 '''힐베르트 작용'''(Hilbert action영어)이라고 부르며, 다음과 같다. (편의상 로 놓자.)

:.

시공이 경계가 없는 경우에는 이를 변분하여 아인슈타인 방정식을 얻는다. (시공이 경계가 있는 경우에는 '''기번스-호킹-요크 경계항'''(Gibbons–Hawking–York boundary term영어)을 힐베르트 작용에 더하여야 한다.)

여기에서 에너지-운동량 텐서는 중력을 제외한 나머지 물질의 작용으로부터 다음과 같이 정의한다.

:.

여기서 는 물질의 라그랑지안 밀도다. 이 에너지-운동량 텐서는 자동적으로 대칭적이며, 뇌터 정리에서 유도되는 에너지-운동량 텐서와는 조금 다르다. (뇌터 에너지-운동량은 일반적으로 대칭적이지 않다.)

6. 특수해

아인슈타인 방정식의 해는 시공간의 계량으로, 시공간의 구조와 그 안에서 물체의 운동을 나타낸다. 장 방정식은 비선형이어서, 일반적으로 근사 없이는 완전히 풀기 어렵다. 예를 들어, 두 개의 큰 질량을 가진 천체가 있는 시공간(예: 쌍성계)에 대한 완전한 해는 아직 알려져 있지 않다. 하지만, 이런 경우에도 후 뉴턴 근사와 같은 방법을 사용하여 근사적인 해를 구한다.

장 방정식을 완전히 푼 몇 가지 경우가 있는데, 이를 정확한 해라고 부른다.[8] 이러한 정확한 해를 연구하는 것은 우주론의 중요한 부분으로, 블랙홀 예측과 우주 진화 모델을 만드는 데 사용된다.

엘리스(Ellis)와 맥칼럼(MacCallum)이 개발한 정규 직교 좌표계 방법을 사용하면 아인슈타인 장 방정식의 새로운 해를 찾을 수 있다.[18] 이 방법에서 아인슈타인 장 방정식은 여러 개의 결합된 비선형 상미분 방정식으로 변환된다. Hsu와 Wainwright에 따르면,[19] 아인슈타인 방정식의 자기 유사 해는 결과 동적 시스템의 고정점에 해당한다. 르블랑(LeBlanc)[20]과 콜리(Kohli), 하슬람(Haslam)[21]은 이 방법을 사용하여 새로운 해를 발견했다.

6. 1. 진공 방정식

에너지-운동량 텐서 가 0인 영역에서, 아인슈타인 방정식은 진공 방정식으로 단순화된다. 이는 역추적 장 방정식에서 로 설정하여 얻어지며, '아인슈타인 진공 방정식'(EVE)이라고도 불린다. 진공 방정식은 다음과 같다.:

0이 아닌 우주 상수를 고려하는 경우, 방정식은 다음과 같이 표현된다.

:

진공 방정식의 해는 진공 해라고 불린다. 가장 간단한 예시는 평평한 민코프스키 공간이며, 이 외에도 슈바르츠실트 해와 커 해 등이 있다.

리치 텐서가 0이 되는 다양체는 리치 평탄 다양체라고 하며, 리치 텐서가 계량 텐서에 비례하는 다양체는 아인슈타인 다양체라고 한다.

6. 2. 아인슈타인-맥스웰 방정식

에너지-운동량 텐서 가 자유 공간의 전자기장에 의한 것이라면, 즉 전자기 응력-에너지 텐서가 사용된다면, 아인슈타인 장 방정식은 (전통적인 상대성 이론에서 0으로 간주되는 우주 상수 와 함께) '''아인슈타인-맥스웰 방정식'''이라고 불린다.

또한, 공변 맥스웰 방정식도 자유 공간에서 적용 가능하다.

여기서 세미콜론은 공변 미분을 나타내고, 대괄호는 반대칭화를 나타낸다. 첫 번째 방정식은 2-형식 의 4-발산이 0임을 주장하고, 두 번째 방정식은 그 외미분이 0임을 주장한다. 후자로부터, 푸앵카레 보조 정리에 의해 좌표 차트에서 전자기장 포텐셜 를 도입하여

쉼표는 편미분을 나타낸다. 이것은 종종 그것이 파생된 공변 맥스웰 방정식과 동등한 것으로 간주된다.[16] 그러나, 전역적으로 정의된 전위가 없을 수 있는 방정식의 전역적인 해가 있다.[17]

7. 현대적 응용 및 의의

아인슈타인 방정식은 블랙홀, 중력파 등 현대 천체물리학의 주요 현상을 예측하고 설명하는 데 핵심적인 역할을 한다. 특히, 우주론에서는 우주의 팽창 및 가속 팽창을 설명하고, 암흑 에너지의 존재를 시사하는 등 우주의 기원과 진화를 이해하는 데 필수적인 이론적 기반을 제공한다.

아인슈타인 장 방정식의 해는 시공간의 계량으로, 시공간 내 물체의 관성 운동을 포함하여 시공간의 구조를 설명한다. 장 방정식은 비선형이기 때문에 항상 완전히 풀 수 있는 것은 아니지만, 여러 근사법을 통해 해를 구하며, 이를 통해 블랙홀의 예측과 우주 진화의 다양한 모델을 연구한다.[8]

원래 아인슈타인의 방정식에는 없던 우주 상수(Λ)는, 이후 팽창하거나 수축하지 않는 정적 우주를 만들기 위해 아인슈타인이 추가했다.[13] 그러나, 에드윈 허블의 관측으로 우주가 팽창하고 있다는 사실이 밝혀지면서 아인슈타인은 우주 상수를 "인생 최대의 실수"라고 칭하며 철회했다.[25]

하지만, 최근 천문학적 관측 결과 우주의 가속 팽창이 확인되면서, 이를 설명하기 위해 양의 값을 갖는 우주 상수가 다시 도입되었다.[14][15] 우주 상수는 진공 에너지와 반대 부호의 압력과 동등하며, 일반 상대성 이론에서는 "우주 상수"와 "진공 에너지"라는 용어가 상호 교환적으로 사용된다. 관측적 우주론에서는 우주 팽창을 가속시키는 암흑 에너지가 방정식 상으로는 우주 상수와 같다고 보고있다.

참조

[1]

저널

The Foundation of the General Theory of Relativity

http://www.albertein[...]

[2]

저널

Die Feldgleichungen der Gravitation

http://echo.mpiwg-be[...]

1915-11-25

[3]

서적

Spacetime and Geometry – An Introduction to General Relativity

Addison Wesley

[4]

서적

Einstein's General Theory of Relativity: With Modern Applications in Cosmology

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

[5]

문서

[6]

서적

Introduction to general relativity

https://www.worldcat[...]

McGraw-Hill

1975

[7]

서적

Dreams of a Final Theory: the search for the fundamental laws of nature

Vintage Press

[8]

서적

Exact Solutions of Einstein's Field Equations

Cambridge University Press

[9]

저널

Theorems on Existence and Global Dynamics for the Einstein Equations

[10]

서적

The Large-scale Structure of the Universe

Princeton University Press

[11]

저널

The cosmological constant and cold dark matter

[12]

서적

Particle Physics and Cosmology

Wiley

[13]

서적

My World Line : An Informal Autobiography

http://www.jb.man.ac[...]

Viking Adult

1970-04-28

[14]

뉴스

Was Einstein's 'biggest blunder' a stellar success?

http://www.news.utor[...]

University of Toronto

2005-11-22

[15]

저널

Making Sense of the New Cosmology

2001-05

[16]

서적

Physical Relativity

https://books.google[...]

Oxford University Press

[17]

저널

Solutions of the Maxwell and Yang–Mills equations associated with Hopf fibrings

[18]

저널

A class of homogeneous cosmological models

http://projecteuclid[...]

1969

[19]

저널

Self-similar spatially homogeneous cosmologies: orthogonal perfect fluid and vacuum solutions

1986

[20]

저널

Asymptotic states of magnetic Bianchi I cosmologies

1997

[21]

저널

Dynamical systems approach to a Bianchi type I viscous magnetohydrodynamic model

2013

[22]

저널

Polynomial form of the Hilbert–Einstein action

[23]

문서

[24]

문서

[25]

문서

[26]

서적

Physical Relativity: space-time structure from a dynamical perspective

https://books.google[...]

オックスフォード大学出版局

2005-11-24

[27]

저널

Solutions of the Maxwell and Yang-Mills equations associated with hopf fibrings

슈プリン거・사이언스・アンド・ビジネス・メディア

1977-05-03

[28]

문서

[29]

저널

http://nausikaa2.mpi[...]

2006-09-12

[30]

문서

[31]

저널

http://einstein-anna[...]

[32]

문서

[33]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com